ツボだけじゃ届かない|筋膜癒着を解放して本当の変化を

2025/05/01

「鍼灸では治らない」

実際に、患者として私もそう思ったことがあります。

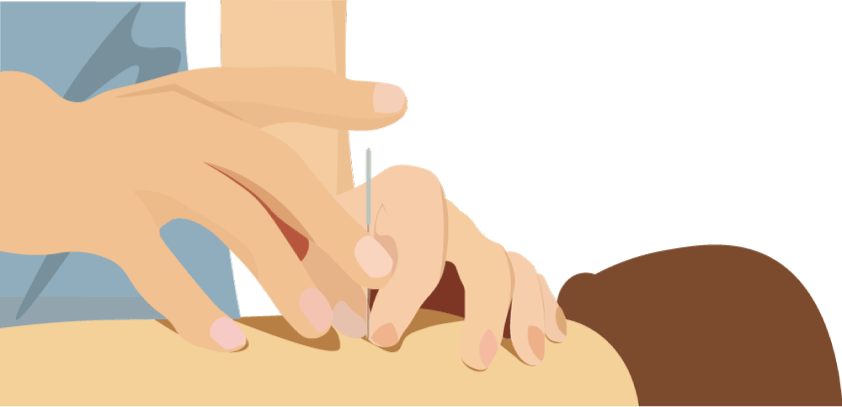

鍼治療と聞くと、「体に鍼を刺すなんて怖い」と思われる方も多いでしょう。

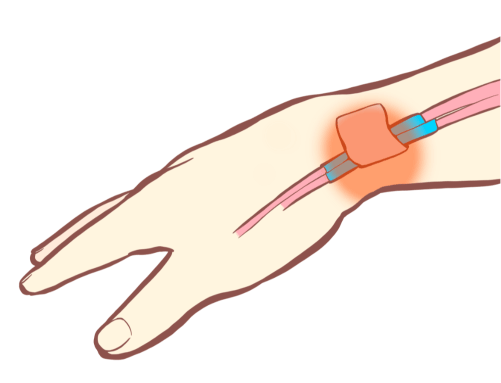

しかし実際には、ツボに鍼が刺さると副交感神経が優位になり、体が緩み、眠気が出てきます。

鍼を刺すことでリラックス状態になる、これが鍼治療の本質です。

鍼によって眠気や重だるさが出てきて、そのまま眠ってしまうと、目覚めた後には身体が軽く、調子が整っているように感じます。

これが鍼治療の大まかな効果です。

ですが、ここでひとつの疑問が浮かびます。

この効果だけで、肩こりや腰痛、あるいは筋肉や骨格に出る痛み・痺れといった症状が本当に解消されるでしょうか?

私は、そうは思いません。

鍼灸の基本的な作用と、これらの症状には大きな“溝”があります。

その溝を埋めるのは、施術者が「身体の構造を感じ取る力」を持っているかどうかです。

鍼灸への評価が分かれるのは、患者さんの期待と施術内容との間にギャップがあるからです。

そしてそのギャップを埋められるのは、鍼灸師の技術力に他なりません。

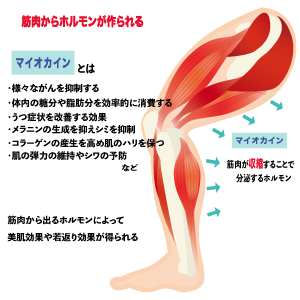

鍼灸は、痛みや痺れの改善だけではなく、不妊治療や自律神経失調症といった分野にも適応があります。

しかし、肩こりや腰痛といった明確な不調に対しては、鍼灸だけでは不十分な場合があるのです。

では、筋肉や骨格に生じる痛み・痺れに鍼灸で対応するにはどうすればよいのか?

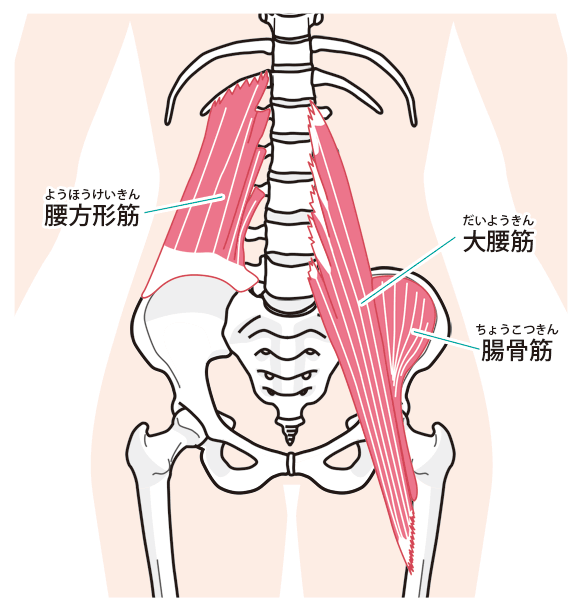

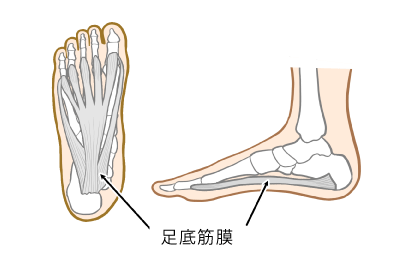

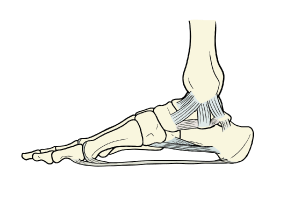

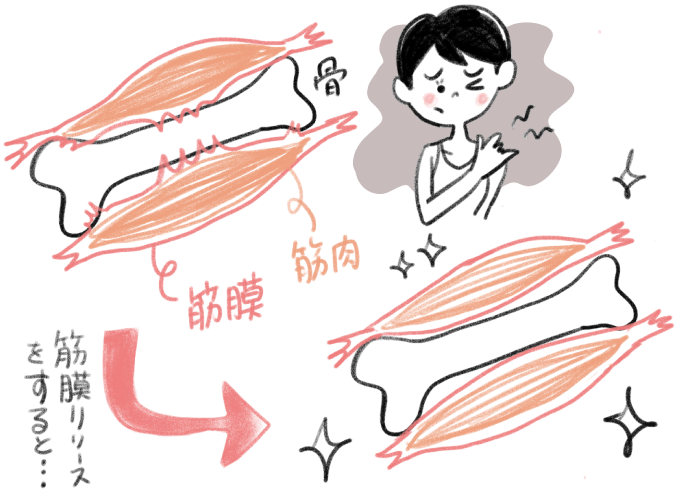

鍼灸師によって考え方は異なりますが、私は「コリにより誘発される症状は、筋膜の癒着が原因」と捉えています。

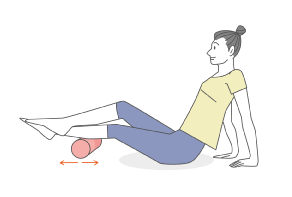

だからこそ、鍼で筋肉を緩めた後には、癒着を解放する筋膜リリースを、自分の手の感覚を頼りに行います。

鍼灸はただ鍼を刺すだけではなく、刺す前後でその部位の変化をしっかり観察・判断することが重要です。

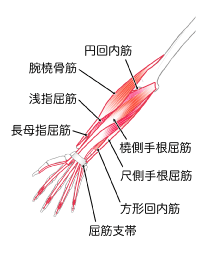

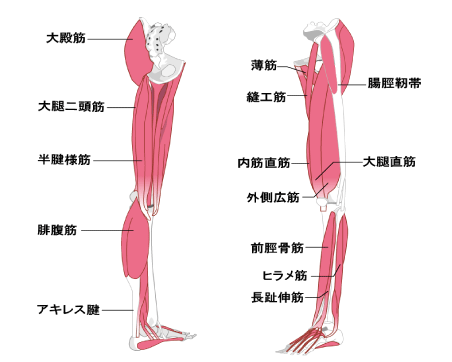

筋肉の表層には、ミルフィーユのように幾重にもコリが層をなしています。

鍼や灸でその層を丁寧に緩め、癒着した筋膜をリリースすることで、初めて治療が完結します。