ツボの取り扱いには注意が必要|現代人は気が詰まりやすい

2025/06/02

ツボを押すと気持ちいい?

実は、不定愁訴の原因になっていることもあるのです。

指がちょうどツボに入って「イタ気持ちいいマッサージ」は最高ですよね。

でもそれが、体を巡る気に悪影響を与える可能性があることはあまり知られていません。

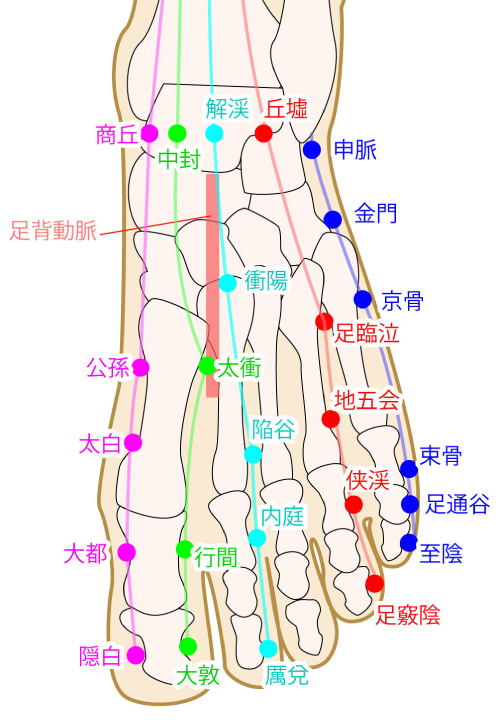

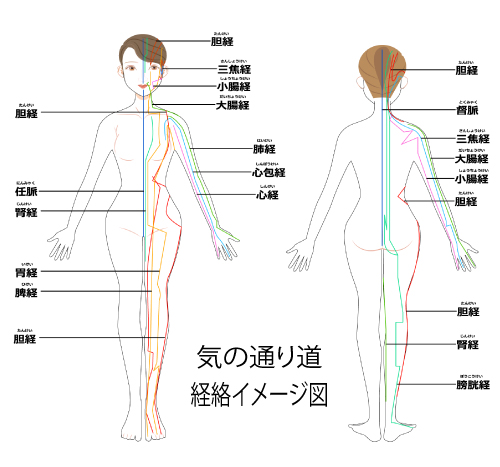

ツボは、体内の「気」が巡る経絡と呼ばれるライン上に点在しています。

経絡は血管が血液を循環させるように、気を全身に巡らせる通り道です。

当院に初めて来られる方の多くは、体内に気が滞って膨らんだような状態になっています。

経絡の流れが塞がれることで、痛みやしびれ、コリなどの症状が現れるのです。

私が治療で重視しているのは、この「気の通り道」である経絡です。

経絡の気の過不足によって起こる症状はさまざまです。

たとえば腰痛の場合、ギックリ腰は気が不足した状態。

一方、コリが溜まって腰が痛む場合は、気が滞っている状態です。

前者には気を補う施術、後者には気を抜いて流す施術が必要です。

東洋医学では、こうした気の状態に応じた整体が基本となっています。

鍼灸・筋膜リリース・揉捻法・整体など、施術の手法はさまざまですが、

体を整えるうえで最も大切なのは「経絡」です。

施術では、筋肉や組織への働きかけと同時に、経絡の気の詰まりを解消します。

筋肉の動きが変化するのは、経絡に詰まった気の流れが改善されるからです。

上の図は、体を縦横に巡る12本の経絡を示しています。

経絡は、筋肉の間や骨のキワなどを通っています。解剖学のような「パーツごとの見方」とは異なる発想です。

経絡は体全体をつなぎ、そこを巡る「気」が各部位に影響を与えます。

痛みや動きの改善だけでなく、心の回復にもつながる「元気の治療」ができるのは東洋医学ならではですね。

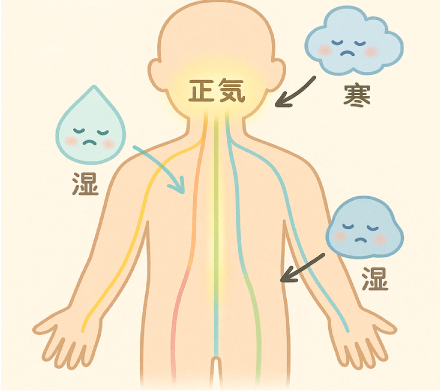

気の分類

- 元気(げんき):生まれつき持っている生命力(腎に宿る)。

- 宗気(そうき):呼吸と飲食から作られるエネルギー。

- 営気(えいき):血と共に全身を栄養する。

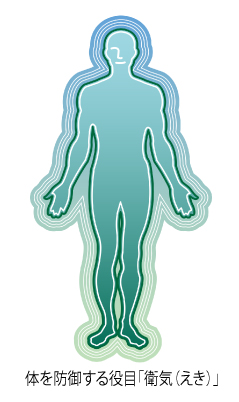

- 衛気(えき):体の表面を巡り、外敵から守る。

「気」にはこうした4種類があります。

私が施術で特に意識しているのは、体内を巡る経絡の気の流れと、体の周りにある(とされる)衛気です。

衛気の整体と経絡の調整は相乗効果があり、健やかな状態を目指すうえでとても重要だと考えています。

(あくまで私の臨床感覚ですが。)

東洋医学では「気」「血(けつ)」「津液(しんえき)」を「三宝(さんぽう)」と呼び、

これらがバランスよく保たれることで、心身の健康が維持されるとされています。しかし、ツボが効くということでグイグイ中へ押すのは「気」の滞りを作りますし、施術者の「気」をもらって更に滞りを作ります。東洋医学が、もっと正しく理解される日が来るといいな…と、いつも感じています。