【横浜・大倉山】眉間のシワと目のコリの関係|ともこ鍼灸治療院

2025/07/24

目の使いすぎは眉間のシワの原因に

さらにおでこのシワにも影響が!?

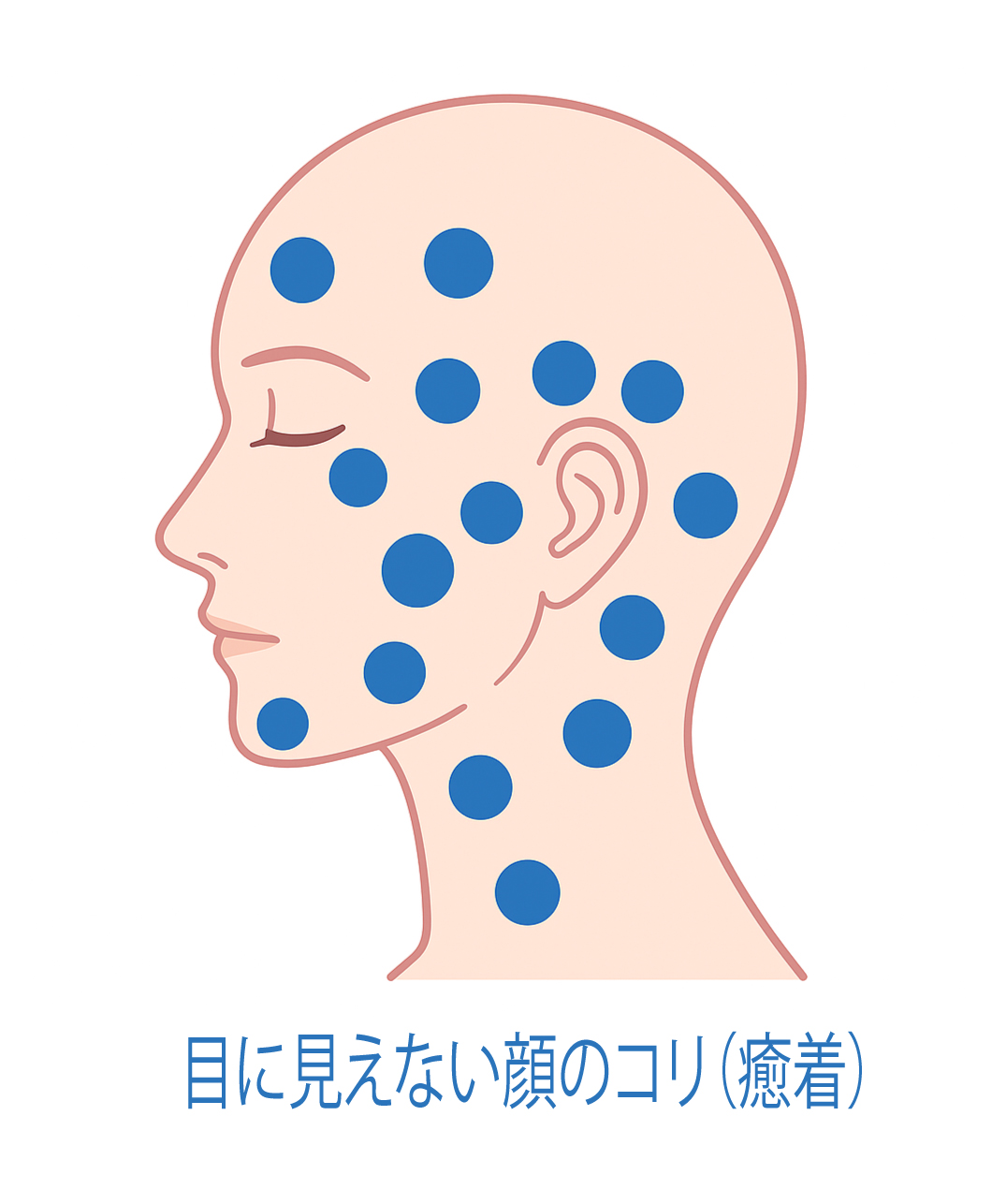

目の周りの筋肉が硬くなると、目の開きが悪くなります。さらに目が動かしづらくなり、無意識に力が入り、眉間にシワが刻まれる原因になります。

一般的には目薬などでケアしますが、鍼でコリを緩和し血流を促すことで、根本的な目の疲れの改善につながります。

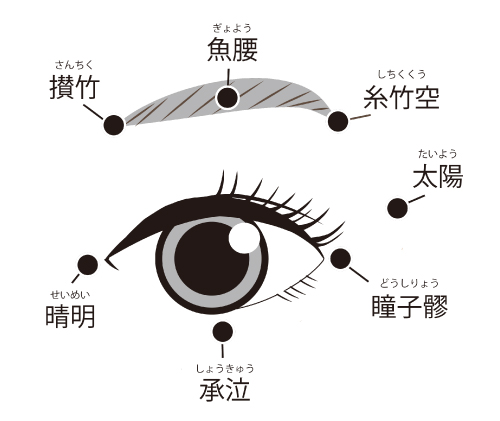

一番硬くなりやすいのはツボ名「攢竹(さんちく)」の下の骨のキワの部分。

コッている方は押すと痛みを感じますが、その痛みは中国語では「酸痛(さんとん)」といって疲労物質である酸が溜まっているので押すと痛みを感じます。

その酸が循環経路に乗り流れると痛みはなくなります。「疲れがたまる」というのはこの「酸」が滞っている状態のことです。

「攢竹(さんちく)」の下の骨のキワの部分、ここのコリは癒着し目が動かしづらくなるため、おでこの筋肉の力で目を開こうとするので、おでこにもシワが刻まれます。

「攢竹(さんちく)」「魚腰(ぎょよう)」「糸竹空(しちくくう)」というツボの周囲も、目の酷使によりコリや癒着が生じやすい場所です。

目は常に焦点を合わせて働いているため、周囲の筋肉は非常に緊張しやすくなります。

豆知識ですが、「魚腰(ぎょよう)」というツボの名前は、眉毛が魚のアーチした形に似ていることに由来しています。

ツボの名前の付け方は意外と単純です。

「承泣(しょうきゅう)」は涙を受ける場所という意味を持ち、目の下のたるみの原因となるツボでもあります。

この周囲の眼輪筋が癒着すると、目の下にぷくっと膨らみができ、老け顔の印象に。

鍼灸でこの部位の癒着を丁寧にゆるめていくことで、シワやクマ、たるみの予防にもつながります。 眼輪筋のコリは見た目の印象だけでなく、眼精疲労や視力の使いづらさにもつながるため、早めのケアが大切です。